Le récit d'Yvonne Sercq

- julienphilippe4

- 15 mars 2022

- 10 min de lecture

Extrait. Horse, arrivé dans la mystérieuse ville d'Iliz-Enez après avoir bu une bière aux propriétés curieuses, la Legster, est logé dans la pension de la vieille Frau Benschneider. Au fil des soirées et des nuits, les clients racontent l'histoire qui les a conduits dans la ville. C'est ici le tour d'Yvonne Sercq, l'artiste peintre qui a cotoyé Léon Spilliaert, jadis.

Léon Spilliaert et Oscar Jespers au balcon du Kursaal d'Ostende.

Horse s’éveilla au milieu de la nuit et, la gorge aride, gagna la salle de bains d’un pas somnambulique pour se rafraîchir. Il alluma l’interrupteur à tâtons et but longuement au robinet avant de se passer de l’eau froide sur le visage. Il se sécha et s’observa dans le miroir.

Alors que Horse examinait son reflet sous la lumière de l’ampoule nue qui colorait son visage d’une teinte jaunâtre et le creusait de marbrures violacées sous les yeux — un véritable masque de cire —, il entendit un léger clapotis derrière lui et remarqua soudain dans le miroir la toile verte du rideau de douche, tiré, qui masquait l’intérieur de la baignoire — il aurait juré que la salle de bains était pourtant vide en y entrant. L’ombre d’un buste se redressa à travers le rideau et Horse allait présenter ses excuses quand l’inconnu au bain le devança, d’une voix lasse et un peu rêveuse qu’il identifia comme celle de madame Sercq :

« Ne soyez pas gêné, Horse, restez. Nous appartenons à une petite famille à la pension Benschneider, n’est-ce pas ? Profitons plutôt de ce moment, ne voulez-vous pas connaître mon histoire ?

— Bien sûr, madame. Je suis sûr qu’elle mérite d’être entendue.

— Ni plus, ni moins que celles des autres, ni plus, ni moins que la vôtre, j’en suis sûre. Elles se reflètent toutes un peu, d’ailleurs, nos histoires. Elles appartiennent au même palais des glaces et partagent le même protagoniste de train fantôme. Pour ma part il a été question de reflets, de mes doubles vivant dans les miroirs peints que sont les autoportraits — j’en ai produit en grand nombre pendant la période décisive de mon existence ici-bas. C’était un temps admirable pour l’art, la Belgique de la fin du XIXe siècle, vous n’en avez pas idée. En ce temps-là nous pensions que la peinture pouvait nous frayer un chemin vers un autre monde et pour certains nous cherchions à en ouvrir les portes, au sens propre, les portes de la perception de Blake, les portes dans le mur de la réalité. Sans doute nous rêvions nous plus ou moins en initiés et j’ai participé à plus d’un de ces rites étranges et parfois grotesques pratiqués dans ces années. J’ai exposé au salon du Sâr Péladan avec Delville et Khnopff ; j’ai bien sûr creusé les mystères de la Kabbale avec les Rose-Croix ; j’ai surtout cultivé l’hypersensibilité des ivresses successives avec une clique d’artistes et de demi-bohêmes, tout ça un peu par pose, un peu aussi avec l’espoir sincère de trouver notre échelle de Jacob. Peu à peu ces folies ont disparu sans qu’aucun d’entre nous n’ait eu accès à une réalité suprasensible, tout juste à quelques gueules de bois, à des illusions fugitives et à des désillusions qui l’étaient moins. Peu à peu je me suis retrouvée seule à Bruxelles, des heures dans mon atelier face à des toiles aussi vides que mon esprit. Je n’arrivais plus à rien. J’étais vide dans une ville soudain morte à mes yeux. Alors j’ai fui Bruxelles vers décembre 1907, pour Ostende, vers la mer. Je ne saurais vous faire sentir, Horse, la beauté de cette ville à l’époque, sa lumière, les nuages irréels qui surplombaient la digue et filaient à l’infini. Il m’avait suffi de prendre le train pour accéder à une réalité plus pure, ce que j’avais cherché en vain je le trouvais dans la Flandre-Occidentale : les drogues et le rêve ne sont pas de taille face à l’aura de certains lieux qui agissent immédiatement sur votre âme comme si vous étiez fait de toute éternité pour vivre sous ce ciel et dans cette lumière précisément.

— Nous voilà bien loin de ce que chantait Ferré. « Un port du nord, ça plaît…

— …surtout quand on n’y est pas. » Oui, je connais. Mais il parlait de Rotterdam, pas d’Ostende, Horse ! J’y ai eu l’impression, les premiers mois, de vivre dans un tableau parfait. C’est dans cet état d’esprit que j’ai rencontré un jeune peintre inconnu mais d’un grand talent, Léon Spilliaert, qui cette année-là ne peignait presque que des autoportraits qui m’ont fasciné dès le premier jour où il me fit visiter son atelier, une après-midi grisâtre de la fin mai. Spilliaert me montra notamment un tableau encore inachevé qui me marqua profondément : dans une lumière verte, sa silhouette se dressait face au chevalet, sombre et tremblante, et son visage était comme gangréné d’ombre ; à l’arrière-plan, à droite, un miroir non seulement renvoyait une image impossible selon les lois de l’optique mais semblait surtout aspirer le peintre dont une silhouette jumelle, encore plus trouble et au visage brouillé semblable à un crâne, flottait derrière lui. De retour chez moi, je me remis au travail, et portée par les lumières d’Ostende et les ombres de Spilliaert, je fus enfin à nouveau capable de peindre. Commencèrent alors parmi les plus doux moments de ma vie : je peignais Ostende — je vendis même un bon prix une vue de la digue du balcon du Kursaal à un riche collectionneur parisien —, je fréquentais Spilliaert que je rencontrais parfois la nuit au cours de ses longues promenades d’insomniaque. Mais rien ne saurait durer, vous vous en doutez bien. Tout a basculé pour moi la nuit du 21 février 1909, pendant le bal du Rat mort, une institution ostendaise. J’étais au casino-Kursaal, un peu ivre dans mon costume de Pierrot, lorsqu’un bourgeois assez âgé, un étranger à l’accent indéfinissable, m’a abordée sur le balcon. Le vieil homme, flottant dans son domino qui cachait le haut de sa face, était volubile, caressant, et, apprenant que je peignais, n’eut de cesse de me réclamer une toile qu’il promettait d’acheter pour une somme très élevée. Je ne pris cette proposition que pour la bravade d’un vieux libidineux éméché et je m’en défis avec peine, prétextant des amis à retrouver. Mais il se présenta dès le lendemain à mon atelier, à ma grande surprise.

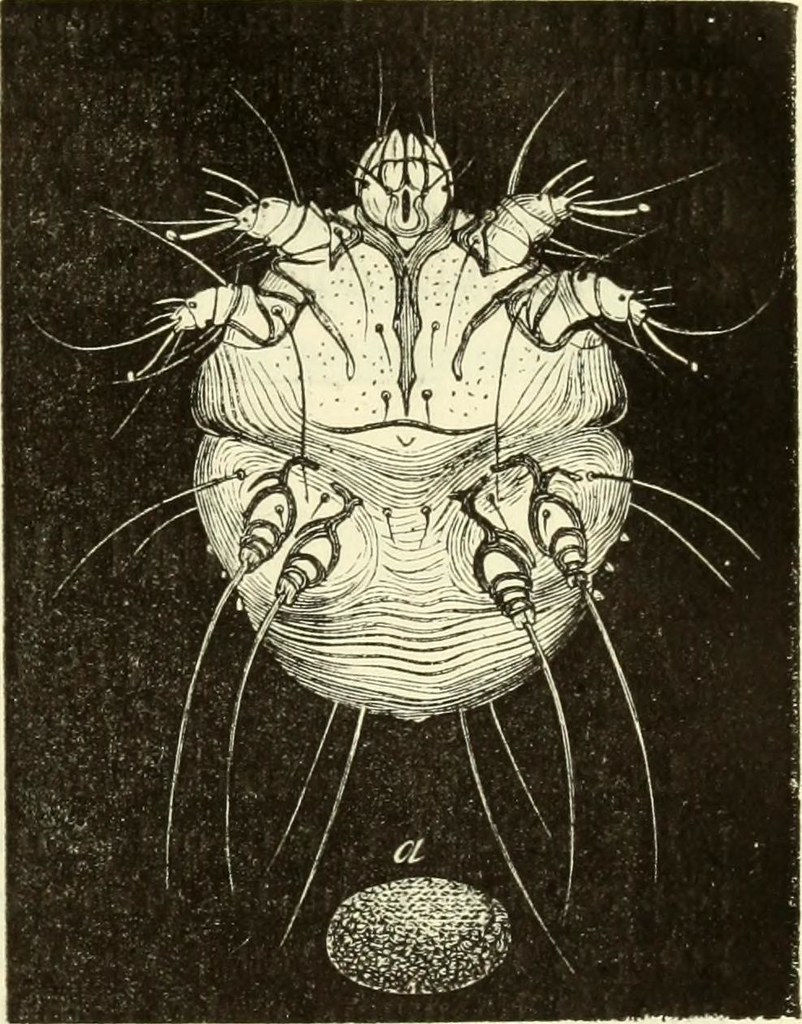

— Laissez-moi deviner, il avait fait fortune dans la brasserie ?

— C’était lui, bien sûr. Il sonna à ma porte le matin alors que je m’éveillais à peine, encore à demi dans les brumes du bal de la nuit. Lui était frais et dispos, vêtu avec élégance, et il pénétra dans mon atelier avec une vivacité inattendue pour son âge, me noyant sous un flot de paroles auquel je ne répondais que par quelques bredouillements. En passant devant un miroir je vis que mon visage portait encore le masque blanc du maquillage de Pierrot, brouillé et strié de coulures sous les yeux qui témoignaient de pleurs dont je n’avais aucun souvenir. Le vieillard demeura figé devant mon reflet puis s’approcha de moi jusqu’à placer son visage tout près du mien et nous nous regardâmes quelques secondes dans la glace, moi le Pierrot défait, lui l’ancêtre émacié dont les dents déchaussées, plantées de guingois dans une gencive grise, m’obnubilaient. Il me proposa d’une voix enfin calme une somme que je ne pouvais refuser en échange d’un autoportrait. J’acquiesçais presque sans réfléchir et il parla et parla encore jusqu’à m’épuiser puis disparut en un claquement de doigts en me promettant de repasser deux mois après, lorsque ses affaires le ramèneraient à Ostende. Je crus presque avoir rêvé lorsque la porte claqua derrière lui et que, seule comme j’allais l’être pendant longtemps, je me vis dans le miroir comme une créature étrange vaguement familière. Une quinzaine de jours plus tard, je traînais apathique parmi des esquisses ratées d’autoportraits que je dessinais la nuit pendant mes insomnies devenues quotidiennes. On frappa à la porte que j’ouvris à contrecœur : deux livreurs entrèrent aussitôt, déposèrent une lourde caisse dans l’atelier et me tendirent une lettre à mon nom. Le vieillard m’avait fait livrer une collection de bouteilles de sa fabrication, de grandes bouteilles de bière à bouchons de céramique décorés d’un poinçon en forme de homard. Brunes, blondes et ambrées, toutes étaient ornées de l’étiquette où le crustacé noir encadrait de ses pinces le mot Legster écrit en police Arnold Böcklin. »

L’ombre parlante s’étira derrière le rideau vert et reprit son récit après quelques secondes :

« La Legster déverrouilla certainement quelque chose en moi car après avoir débouché une bouteille au milieu de la nuit suivante, je vins à bout au matin d’un autoportrait en Pierrot, qui me contempla, mélancolique et blafard, dans la lumière de l’aube qui filtrait par les persiennes. La nuit d’après, ce fut un autoportrait au miroir que je peignis en hommage à Spilliaert. Je dois dire que mon double au matin se révéla inquiétant et me surprit même tout à fait : les contours de la femme sur la toile étaient presque phosphorescents mais son corps comme son visage étaient rongés par une lèpre de lézardes noires qui la recouvraient en fractales infinies ; ses yeux n’étaient que des puits d’ombre où l’on pouvait se pencher comme sur la margelle d’un puits. Derrière elle, des volutes de brume verte obscurcissaient le miroir où étincelaient les lumières d’un candélabre qui évoquaient les réverbères de la digue d’Ostende, qu’on pouvait à la réflexion peut-être deviner dans les profondeurs de la glace. La troisième nuit j’achevai un grand tableau où mon client en domino et moi en Pierrot étaient sur le balcon du Kursaal, sous un ciel fantastique de nuages nocturnes qui semblaient, tout au bout de la ligne de fuite, annoncer un autre monde. Le vieillard me pointait de l’index de la main droite et mon double fixait le spectateur, la bouche ouverte, le visage étrangement grêlé comme annonciateur d’une putréfaction prochaine. Les nuits passèrent, les cadavres de bouteilles de Legster s’amoncelèrent dans l’atelier et la forêt de mes doubles s’étendit jusqu’à me donner le vertige. Les autoportraits paraissaient plus déliquescents de nuit en nuit ; mes visages se délitaient comme le portrait de Dorian Gray. J’étais de plus en plus spectrale, la figure mangée par des ombres, le corps assiégé par des vapeurs mortifères et des faces de cauchemar couvées dans les ténèbres d’un miroir, à l’arrière-plan. Sur mon dernier tableau, peint dans une quasi-inconscience, mon fantôme seul était figé dans les ténèbres, baignant dans un silence éternel comme un fœtus monstrueux dans le formol. Je fus prise d’un fou rire nerveux en le contemplant au matin. Savez-vous que depuis je ne supporte plus les autoportraits ? C’est une hérésie, une anomalie intolérable ; je peux encore me représenter, mais de dos, uniquement de dos. La nuit qui suivit cette dernière peinture fut terrible. Mes nerfs avaient sûrement été mis à vif par les insomnies et les excès de cette maudite Legster : je me réveillai en sueur après quelques minutes d’assoupissement sur une chaise, face au chevalet où une toile immaculée reposait. Je sentis autour de moi le poids des regards morts de mes sosies délabrés et je les entendis distinctement murmurer et conspirer ; j’étouffais soudain et me levai d’un bond ; tout se mit à tourner — je perdis connaissance. A mon réveil je constatai que ma main avait été blessée par une bouteille brisée dans la chute. Il faisait encore nuit et l’atelier n’était éclairé que par un chandelier où la flamme des bougies presque mortes vacillait. Je me rendis dans la salle de bains pour panser la plaie et c’est ici que je crus devenir folle, en m’observant dans le miroir : je n’y étais pas, ou plus, il n’y avait à ma place que le reflet de la porte entrouverte derrière moi. Je m’approchai de la glace et en touchai la surface — si mes doigts y laissaient leurs empreintes, je demeurai invisible. C’est une expérience troublante, croyez-moi, Horse : on se sent chanceler au bord de la crevasse, poussé dans le grand trou par une frousse inédite, qui joue avec votre vieil être profond ; je crus un instant que je riais face à cette incongruité, jusqu’à ce que je réalise que les pouffements étouffés ne provenaient pas de mon corps mais résonnaient plus loin dans la maison. C’est à reculons que je suis sortie de la salle de bains, de peur qu’au vide succède quelque chose de pire. Je me suis dirigée à petits pas dans la pénombre vers l’atelier d’où les rires, qui s’étaient à présent tus, m’avaient paru venir. Je n’y trouvai de prime abord rien d’anormal. Au sol, le verre cassé et quelques taches de sang brillaient à la lueur des flammes mourantes du chandelier. Une anomalie attira néanmoins mon regard : à la lueur des flammes, je vis avec effroi que mon dernier autoportrait placé tout près du candélabre avait changé — la silhouette fantomale entourée de ténèbres n’y était plus — il ne restait plus que la couche épaisse de noir profond. Je pris le chandelier et passai en revue le reste de mes doubles ; tous s’étaient volatilisés et n’avaient laissé que leur décor orphelin. Le dernier autoportrait que j’examinai fut celui du balcon du Kursaal : mon client au domino y était seul mais ne pointait plus de l’index l’endroit où je m’étais peinte en Pierrot ; il regardait à présent la mer, me tournant le dos. Un court instant j’essayai de me persuader que je m’étais leurrée et que jamais je n’avais peint ces autres images de moi (on se rattrape comme on peut aux branches pour éviter le gouffre, fussent-elles pourries, Horse) mais les rires reprirent, un peu plus fort, dans le fond enténébré de l’atelier. Je n’osai en approcher et je demeurais pétrifiée à fixer les ombres pendant quelques minutes, jusqu’à ce que la flamme de la dernière bougie meure et m’abandonne dans l’obscurité. Je vous devine sourire, Horse, vous trouvez cela un peu trop gothique, n’est-ce pas ? Je peux cependant vous certifier que je n’ai pas pensé à la sœur Usher au moment où, immobile dans le noir, j’ai entendu un froissement de tissu et qu’une main m’a délicatement prise par le bras pour m’attirer vers l’avant. La seconde d’après, j’étais sur le balcon du Kursaal face au vieillard toujours vêtu de son domino. Je me souviens très précisément de ce qu’il m’a dit, sa voix dominant le vent de la mer du Nord :

« Ah, Yvonne Sercq ! Vous vous êtes donnée beaucoup de mal pour honorer ma commande, regardez-donc dans quel état vous vous êtes mise, ma petite. Vous, les artistes, n’avez aucun sens de la mesure ! Toujours les premiers à s’exalter pour un rien, à boire comme un trou en espérant éviter le gouffre, que c’est saugrenu comme idée ! Mais tout est fini à présent, je ne vous abandonnerai pas dans votre déréliction, Yvonne Sercq, je vous emmène avec moi. Je vais vous faire la courte échelle vers ce monde que vous avez longtemps cherché. »

Nous descendîmes les escaliers du Kursaal désert ; sur les tables traînaient les reliefs d’une fête lointaine et un gramophone jouait un air très doux. Le brasseur m’ouvrit la porte à battants du casino et nous sortîmes dans la nuit où un fiacre nous attendait. Bonne nuit, Horse, je souhaite sortir de ce bain qui commence à être trop froid. »

La voix derrière le rideau vert se tut et Horse regagna sa chambre.

Comments